肺癌是我国第一死因,人人避之不及。胸部CT检查发现小结节,这个结节意味着什么?

体检惊魂:一枚结节引发的焦虑

42岁的刘女士从未想过,一次常规体检会改变她的生活。两年前,她的胸部X光片显示右上肺有一个1厘米的结节,CT复查诊断为“肺部孤立性结节”。医生给出两个选择:立即手术切除或定期复查。心怀侥幸的刘女士选择了后者,但今年3月的复查显示结节增大且呈现恶性倾向。最终,微创手术证实这是早期肺腺癌,所幸尚未转移,术后治愈率高达90%以上。

肺结节离肺癌到底有多远?是否所有结节都会癌变?

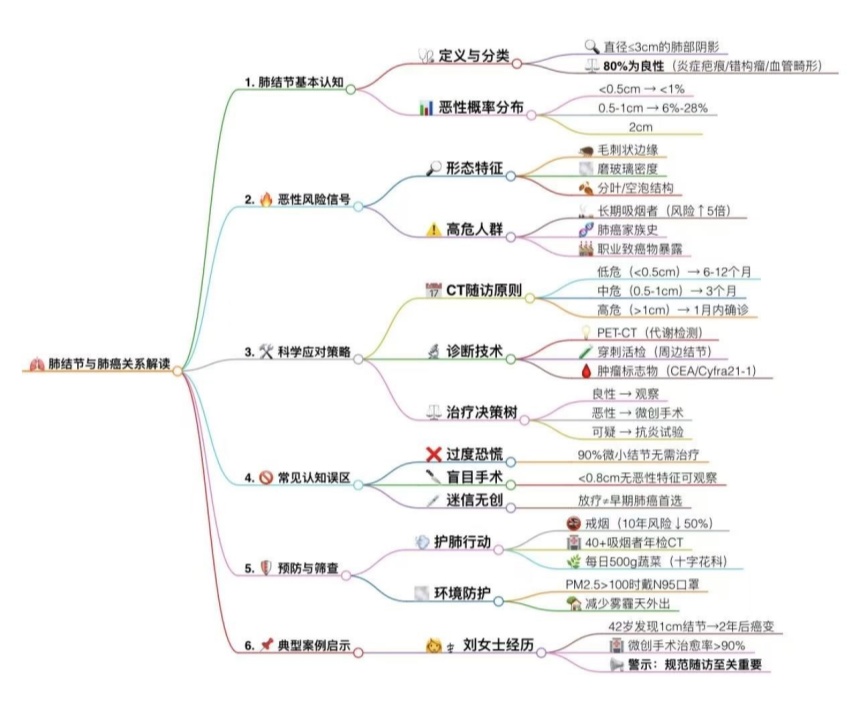

肺结节≠肺癌:多数是“纸老虎”

肺结节指直径≤3厘米的肺部阴影,多数是良性的“虚惊一场”。例如:

• 炎症后疤痕:肺炎、结核治愈后留下的“伤疤”,像皮肤结痂般稳定无害;

• 良性肿瘤:如错构瘤,生长缓慢,极少恶变;

• 血管畸形:天生血管异常形成的“影子”,无需处理。

统计显示,80%的肺结节是良性的。但刘女士的经历提醒我们:仍有20%的结节暗藏风险。

揪出“潜伏者”:这些信号要警惕

肺癌性结节常具备以下特征:

1. 大小与风险

• <0.5厘米:恶性风险<1%

• 0.5-1厘米:风险6%-28%

• 2厘米:风险飙升至64%-82%

(如上述的刘女士的1厘米结节已属中危。)

2. 形态特征

• 毛刺状边缘:像海胆表面,暗示癌细胞侵袭;

• 磨玻璃密度:如雾中月影,可能是早期腺癌;

• 分叶或空泡:形似花瓣或泡沫,提示生长失控。

3. 高危人群

• 吸烟者:吸烟20年,每天1包,风险增5倍;

• 家族史:直系亲属患肺癌,风险翻倍;

• 职业暴露:长期接触石棉、氡气等致癌物。

科学应对:三步锁定结节性质

第一步:CT随访——时间就是生命

• 低危结节(<0.5厘米):每6-12个月复查低剂量CT;

• 中危结节(0.5-1厘米):每3个月CT监测;

• 高危结节(>1厘米或形态异常):1个月内明确诊断。

刘女士的结节在随访中增大,正是这一策略的关键转折点。

第二步:精准诊断

• PET-CT:通过代谢活跃度区分良恶性,准确率达90%;

• 穿刺活检:对周边结节,细针穿刺确诊率超95%;

• 肿瘤标志物:如CEA、Cyfra21-1升高提示恶性可能。

第三步:治疗决策树

• 良性:定期观察,无需手术;

• 恶性或疑似恶性:微创胸腔镜手术切除,创伤小、恢复快(如刘女士的腋下小切口手术);

• 无法确诊:可考虑3-6个月短期抗炎治疗,若缩小则排除癌症。

预防胜于治疗:护肺行动指南

• 戒烟:戒烟10年,肺癌风险降低50%;

• 筛查:40岁以上吸烟者每年做低剂量CT,早发现可降低20%死亡率;

• 防霾:PM2.5超100时减少户外活动,佩戴N95口罩;

• 饮食:每天500克蔬菜,β-胡萝卜素可修复肺损伤。

编后:

肺结节如同身体发出的“健康警报”,多数是虚惊一场,但也不容忽视。通过规范随访,精准诊断和个体化治疗,我们完全可以将肺癌扼杀在萌芽阶段。正如刘女士的经历所示:早期发现的肺癌并不可怕,可怕的是对结节的盲目恐惧或漠视。

专家简介:

张辉标

复旦大学附属华东医院胸外科主任医师,医学博士,硕士生导师

上海市医师协会胸外科医师分会委员兼任快康学组组长

上海市抗癌协会肺癌专委会委员

上海市中西医结合学会胸外科专委员委员

上海研究型医院学会胸部肿瘤临床研究专委会委员

中国医药教育协会肿瘤化学治疗专业青年委员

上海市抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会青年委员

复旦大学胸部肿瘤研究所秘书

从事胸外科工作二十余年,擅长对肺磨玻璃结节的诊疗和全程管理;擅长对肺癌、食管癌,纵隔肿瘤等胸部疾病的微创手术;尤其在非全身麻醉下微创手术、手术期间无管化管理、术后快速康复方面富有经验;同时对胸部肿瘤的综合治疗经验丰富。曾获得首届中国胸外科规范与创新手术巅峰展示会东区肺切除(专家组)第三名;上海市优秀住培代教老师;复旦大学优秀代教老师。有多项科研项目,成果在中外著名杂志发表10余篇(总影响因子70余分)。

本文撰稿/郑 琳

执行主编/尹学兵

值班编辑/谢曼丽

文中图片均获版权方授权

有任何意见、建议、投稿,欢迎 发送到邮件sjyl1901@163.com

有任何意见、建议、投稿,欢迎 发送到邮件sjyl1901@163.com